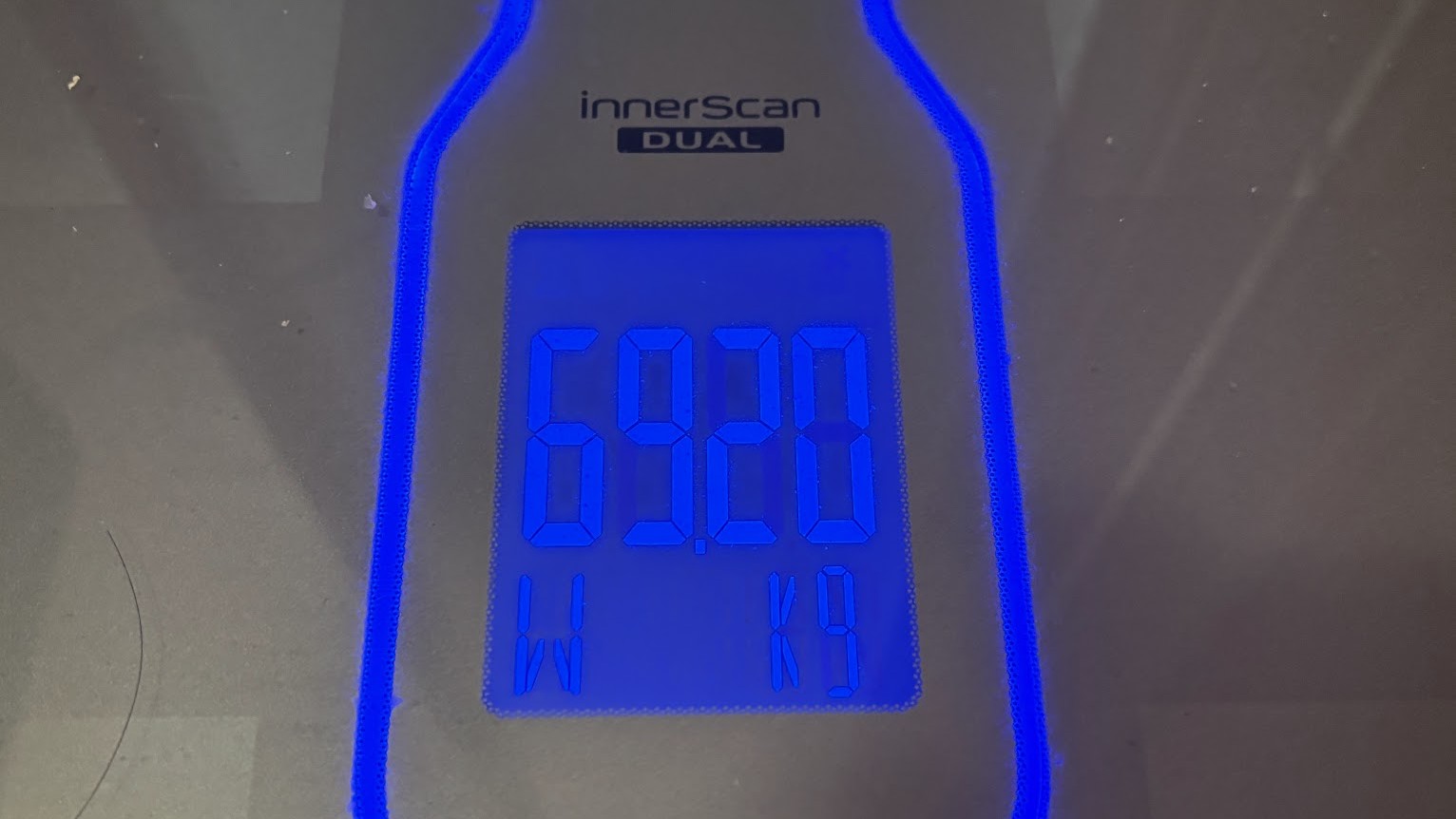

ランニングでは体重の3~5倍の着地衝撃がかかると言われています。

特に下り坂では、ペース次第では体重の5倍以上の衝撃がかかる事も珍しくなく、土山マラソンのようなアップダウンのきついコースでは上り以上に、下りで脚をやられてしまう事も珍しくありません。

重要なのは「体重の」・・・の部分で、体重が重ければ重いほど、着地衝撃が大きくなることは間違いなく、その分故障のリスクも高まるのは当然という事で・・・

何度同じ失敗を繰り返せば気が済むのか・・・

後半30㎞あたりから、強烈な前モモあたりの脚攣りにより、大失速というよりは、ほとんど歩いていたというお粗末な展開となった昨日の土山マラソン。

今回のレースでは10日近く前に肉離れをやってしまったハムストリングをかばうべく、前モモにかなり負担がかかる走り方をしてしまっていたようで、レースから一夜明けた今日は前モモだけが強烈な筋肉痛で、あとはほとんどノーダメージという状況でした。

この前モモの攣り、今年の3月にとくしまマラソンに出場した時にもやらかしていた事で、この時もレース直前の時期にハムストリングの肉離れを起こし、それをかばって走っていた結果、この時も30㎞地点付近で強烈な脚攣りにより玉砕していました。

そう考えると今回の土山マラソンの結果は、昨年の土山マラソンと今年のとくしまマラソンでの失敗を、単に繰り返しただけという有様・・・

何度同じ失敗を自分は繰り返せばいいのか?・・・自分の事がただただ情けないばかりです。

今回の結果、すべてがなるべくしてなった結果で、さらに失敗をたいして振り返る事なく、うわべ程度の対策しか検討しなかったことが、招いたものである事である事を今度こそ自覚して、本気で対策を実行していく必要があります。

やはりストレッチはしっかりやるべき

今回はここ最近発症確率がかなり上がっているハムストリングの肉離れには、かなり注意して練習を実施してはいました。

ただ肉離れの発症率が上がっている要因については、「ペースを上げた時がやばい」、「水分不足だった時に起こりがち」というくらいの適当な事しか把握できておらず、根本的な対策を立てていませんでした。

ハムストリングの肉離れの要因として言われているのは、ウォームアップ不足、筋力・柔軟性のアンバランス、疲労などで、特に筋肉が硬い状態での激しい運動は筋繊維が損傷しやすく、より注意が必要と言われています。

もともと身体の柔軟性が絶望的とも言える硬さである私、今年3月のとくしまマラソンを終えた後は、レース直前にハムストリングの肉離れを起こしたこと、そしてレース結果の反省を踏まえ、風呂上がりのストレッチを習慣化していました。

ただ6月あたりから急激に気温が上がり、風呂上がりにストレッチをすると、汗を大量にかいてしまい、風呂に入った意味がないという・・・どうしようもない理由でストレッチを完全にやらなくなった結果、今の私の筋肉は間違いなくかなり硬い状態になっていると思われます。

ただ今となっては、風呂上がり後に汗をかく事はほとんどないという事で、今度こそはストレッチを習慣化して、少しでもハムストリングの肉離れ、しいては故障全般の防止につなげていきたいところです。

柔軟性を高める以前に・・・

そして今回土山マラソンを走っていて、柔軟性以上に気になったのが、単に私自身の体重が重すぎるという事。

コロナ全盛の時期に、10㎏以上体重が増えた後、たいして減量に本気で取り組んだ記憶はなく、ここ最近だけ見ても、肉離れで走れなくなった後、ほとんど運動すらしていなかったにもかかわらず、食事制限等は全くなし・・・というより、むしろ食欲旺盛にあったような気が・・・

体重が重くなればなるほど、ハムストリングにかかるダメージはより大きくなることは間違いなく。

また土山マラソンのコースはアップダウンがとにかくきつく、特に下り坂では、ハムストリングをかばっていようがいなかろうが、前モモにはかなりの負担がかかっていた事は間違いなく、さらに体重が重くては、強烈に攣ってしまって当たり前とも言えます。

・・・というわけで、今後本気で立て直しをはかるなら、他にも諸々やるべきことはあるものの、まずやるべきは柔軟性アップ、そして最低でも5㎞以上の減量。

12月の奈良マラソンまでにはかなり厳しそうですが、2月に予定している京都マラソンには間に合う可能性がある。

・・・という事で、ここから京都マラソンに向けて、しっかりストレッチの習慣化、そして体重管理をしっかり行っていく事で、今回もやらかしてしまった土山マラソンと同じ轍を今度こそ踏まないよう、もう少し高い意識を持っていきたいものです。